风王“桦加沙”面前,中船科技“抗台老将们”完美“通关”

今年第18号台风“桦加沙”自从加冕为今年以来的全球“风王”后,关注度瞬间提升为“顶流”, 因个头大、强度强、风雨影响大、大风极端性强,“桦加沙”在广东、广西沿海登陆后,瞬间掀起狂风暴雨。在这一极端恶劣天气下,中船科技在广东、广西、福建等地运行的9种机型、近300台风机均保持安全稳定运行,完美“抗台”。

其中,我国首台按深远海进行设计、工程实施及测试验证的漂浮式风电装备“扶摇号”处于“桦加沙”过境区域,此次台风来袭,“扶摇号”依然抗打、稳如磐石,展现出超强稳定性和可靠性。自“扶摇号”诞生以来,已陆续经历了“暹芭”“马鞍”“泰利”等超过12级强台风的考验,并在2024年“摩羯”台风的核心风圈位置,与超过17级(70米/秒以上)的飓风正面硬刚4-5个小时。

除此之外,“桦加沙”过境周边的福建海坛海峡、广西防城港等海上项目,广西门崖岭等陆上项目也平稳度台,成功抵御极端天气。

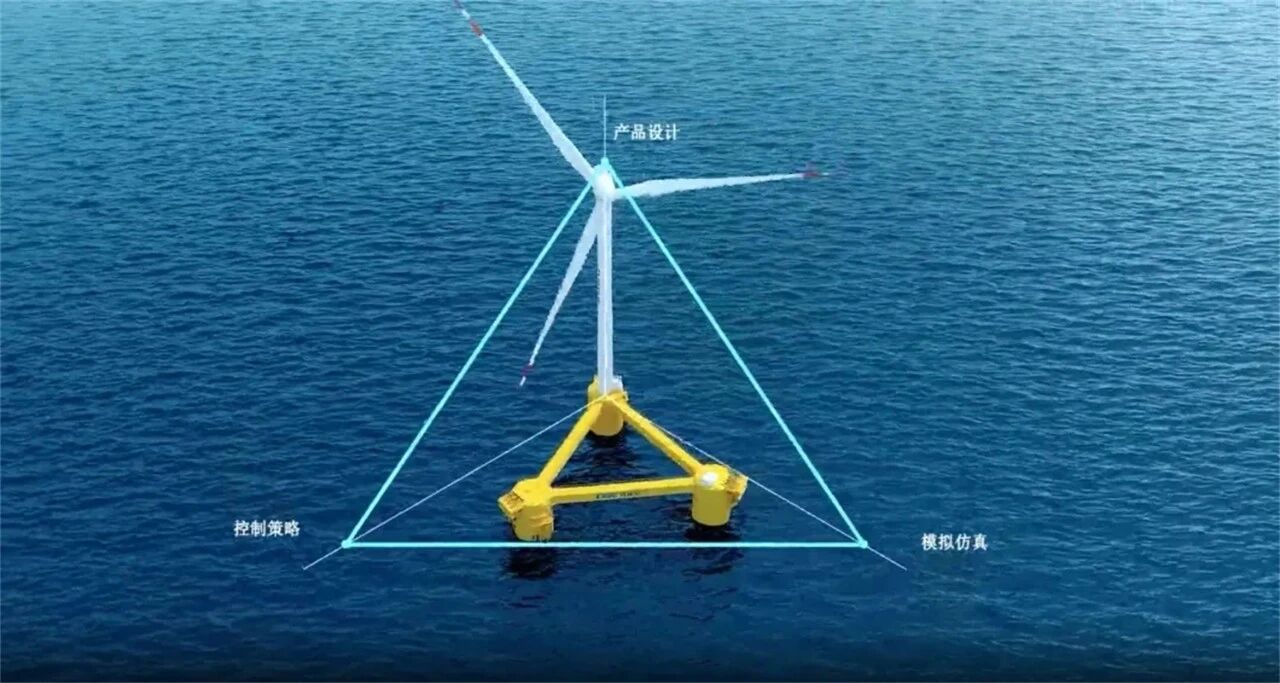

海上风电机组想要顺利在海上化风为电,面临的一大挑战就是能否Hold住海上天气的霸主——台风,台风与风电机组的相遇可谓一部“爱恨情仇”的电影——一方面,台风带来的强风可以显著增加机组的发电量,特别是在台风强度较弱的情况下,可以提升满发小时数,从而增加发电量。另一方面,过强的风速则会损坏风电机组的核心部件,导致设备失效或损坏甚至是机组的倒塌,这对风电场的建设和运营都会产生极大损害。 在台风带来的机遇与挑战面前,想要与其过招,驯服这狂暴的自然之力,必须依靠技术创新打造真正的“驯风勇士”,为此,中船科技扎根于中国船舶集团强大的海工基因,自2009年承建国家海上风力发电工程技术研究中心以来,便开启了征服台风的创新征程。针对台风海域的极端工况,研制了自适应的智能抗台控制、高效偏航对风系统等核心技术,搭载轻量化高强度叶片,并对塔筒及基础结构进行抗疲劳强化设计与防腐工艺升级。正是这一系列瞄准台风特性的关键技术突破,引领开发出的高质量海上风电机组,才具备了与台风硬碰硬的底气与实力。 中船科技系列海上风电机组应用海域覆盖III类到超I类风区,先后经历了“玛莉亚”“山竹”“利马奇”“梅花”“暹芭”“马鞍”“泰利”“摩羯”“韦帕”等十余次台风的洗礼,其中最大中心风力达17级,期间零安全问题,机组运行情况良好,整体可利用率超99%,充分展现出了产品的超强稳定性和超高可靠性。 台风是风电机组面临最严峻的自然挑战,其破坏力远超常规机组设计标准,未强化抗台设计的机组在台风中易发生叶片断裂、塔筒折弯甚至整体倾覆,造成巨大损失。而中船科技在机组设计之初就植入了优秀“抗台基因”,充分考虑到台风从±180°侵袭风机的情况,确保机组在额定风速内能够高效发电。 以“抗台老将”——“扶摇号”为例,该装备采用半潜式基础设计,浮式平台呈等边三角形稳定布局,并采用悬链线式系泊方案,9根系泊缆呈对称式分布,可谓“安全感”拉满。同时,该机组突破了深远海抗台型大功率浮式风电装备总体设计技术等多项关键核心技术,在超70m/s极端风速攻击下,整体运动倾角不超过10度,展现出超强稳定性和极致抗台性。 基于大批量风电机组的成功抗台经验,中船科技正加速构建海上风电装备“设计—仿真—试验”一体化闭环验证体系,全面提升设备可靠性。同时,全新一代大功率海上漂浮式风电装备也正加紧开发中。在抗台能力提升方面,新一代漂浮式风电装备创新采用“结构抗台+控制抗台”的“硬软结合”双重保障机制来抗击台风。 在结构设计上,通过构建包含多结构件的柔性多体系统动力学模型,系统分析台风载荷与风机结构之间的强耦合效应,开展关键部位强化设计,确保机组在极端台风条件下仍具备充足载荷安全余量,整体结构可靠性大幅提升。 在控制策略上,充分考虑台风过境期间可能出现的偏航失效、叶片变桨异常、电网断电等风险场景,开发出高度定制化的智能控制系统,可实时感知机组状态与外部环境变化,动态调整运行策略,在复杂工况下实现单机最优控制,全面增强机组在台风过境期间的安全性、稳定性。 而中船科技打造的全新一代H305平台机型,则是国内首款专门针对东南沿海强台风环境而设计的超大型海上抗台机组,可安装在50年一遇极端风速≤60m/s的海域,安全抵御16级台风。 一次次与超强台风的成功过招,一次次极端风况下的稳定运行,充分验证了中船科技风电机组深厚的技术底蕴与卓越的产品性能。在大兆瓦海上机组、“扶摇号”等旗舰产品的示范下,中船科技正不断将来自大海的严苛挑战,转化为驱动技术迭代与产品升级的强大动力。面向未来,中船科技将秉持“向海图强”的信念,以更可靠、更智能的风电装备,为我国海上风电事业高质量发展筑起坚实的安全屏障。