一文读懂IGFC:煤气化与燃料电池的“跨界联合”,解锁高效发电新路径

当传统煤炭遭遇前沿燃料电池技术,会碰撞出怎样的能源火花?整体煤气化燃料电池(Integrated Gasification Fuel Cell,简称IGFC)给出了答案。这项集高效、清洁、灵活于一身的发电技术,正成为能源转型期的重要探索方向。今天,我们就来拆解这项“传统能源升级+新型技术赋能”的组合式创新。

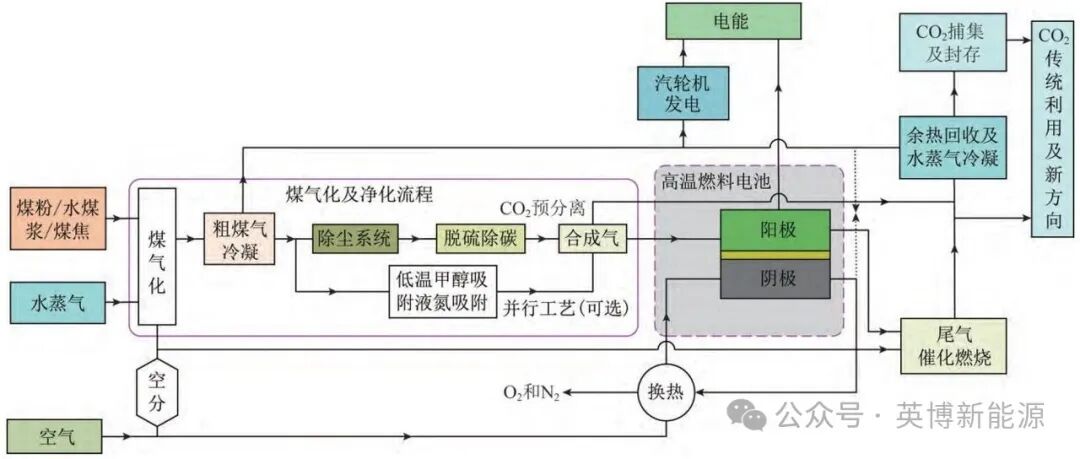

整体煤气化燃料电池(IGFC)典型流程

IGFC是将煤炭等碳基燃料先通过气化转化为合成气,再利用燃料电池将合成气中的化学能直接转化为电能的新型发电系统。

简单来说,它走了“两步棋”:第一步是“气化改造”,把固态的煤炭变成含氢气、一氧化碳的气体燃料,剥离大部分污染物;第二步是“电化学反应”,让合成气进入燃料电池,通过电极与电解质的反应直接发电,跳过了传统火电“燃料发电”的热机环节。

二、对比传统火电,IGFC的4大核心优势 1. 发电效率上限更高 传统火电受“卡诺循环”限制,效率通常在35%-45%之间;而IGFC直接将化学能转电能,能量损耗大幅减少,系统总效率可突破50%,部分先进技术路线甚至能达到60%以上,同样的煤炭能发出更多电。 2. 减少污染物排放 煤炭气化阶段可预先脱除99%以上的硫和几乎全部的灰分,避免了传统火电的二氧化硫和粉尘污染;燃料电池发电过程近乎零氮氧化物排放,仅产生二氧化碳,还能实现集中捕集,为“碳中和”铺路。 3. 能源梯级利用更灵活 发电过程中产生的高温余热,可同步用于供暖、制蒸汽或驱动汽轮机二次发电,形成“电+热+功”的多能输出模式,适配工业园区、城市综合体等多元化用能场景。 4. 兼容绿氢发展,适配能源转型节奏 IGFC的核心发电装置是燃料电池,其本就具备直接利用氢气发电的能力。当未来绿氢产能扩大、成本降低时,系统可平滑切换至“绿氢发电”模式;在绿氢供应不足的过渡阶段,则仍可通过煤炭气化产气发电。这种灵活性让其能适配能源转型不同阶段的需求,避免设施提前淘汰。 三、IGFC的关键技术:四大系统解析 这项复杂技术由四大核心系统协同运作,每个环节都暗藏技术关键: 气化系统:通过高温高压环境,将煤炭与气化剂(空气、氧气等)反应生成合成气,是“原料变燃料”的核心。 气体净化系统:去除合成气中的硫、氯、重金属等杂质,避免损伤燃料电池电极,决定了系统寿命与发电稳定性。 燃料电池系统:当前主流采用熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC),前者耐硫性强,后者效率更高,是“化学能变电”的核心装置,也是兼容氢燃料的关键环节。 余热利用系统:回收燃料电池排出的高温气体热量,实现能源二次利用,进一步提升系统效率。

四、现状与挑战:前景广阔但仍需突破

目前,IGFC技术处于“示范验证向商业化过渡”的阶段,全球已建成多个中小型示范项目,我国也在“十四五”能源规划中将其列为重点研发方向。但要实现大规模推广,仍需突破三大瓶颈:

成本居高不下:燃料电池材料(如稀有金属电极)、气化设备造价昂贵,系统投资是传统火电的2-3倍。

设备寿命较短:高温高压环境下,燃料电池电极易腐蚀、气化炉部件易损耗,系统寿命普遍不足10年,低于火电的30年标准。

系统集成复杂:气化、净化、发电等环节需精准匹配工况,任何一个系统波动都可能影响整体运行,对控制技术要求极高。

五、未来展望:煤炭清洁利用的“终极形态”之一

随着燃料电池材料技术突破(如低成本非铂电极)、气化设备国产化推进,IGFC的成本有望在2030年前降低40%以上。加之其兼容绿氢的独特优势,在我国“富煤、贫油、少气”的能源结构下,既能发挥煤炭的资源优势,又能衔接未来氢能体系,完美适配“过渡阶段降碳+长期零碳”的能源转型目标,未来有望成为火电升级、工业园区供能的重要选择。

从“烧煤发电”到“气化发电+燃料电池”,再到未来的“绿氢发电”,IGFC的发展不仅是技术的迭代,更是传统能源与新能源技术融合的缩影。在能源转型的浪潮中,这样的“跨界创新”或许正是破解“保能源安全”与“促低碳发展”矛盾的关键钥匙。