储能:政策需求双重驱动市场空间广阔,压缩空气储能最具发展潜力

【摘要】

电化学储能正从商业化初期向规模化转变,十四五期间CAGR超50%。根据CNESA发布的《储能产业研究白皮书2021》预测,保守估计2021年,电化学储能市场累计装机规模达5790.8MW。在政策端,国家2021年7月印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上,相较于2020年得3.3GW,CAGR达56%。预计未来五年内电化学储能将实现从商业化初期向规模化转变,到2030年实现全面市场化发展。

储能系统集成领域壁垒较高,头部效应显著。储能系统集成融合应用了人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等技术、很程度影响项目的成本及收益,是储能领域壁垒最高的环节。2020年储能系统集成行业CR2为23.5%,但2018-2020年,新增投运的集成商装机规模CR5从40.2%提升至55.3%、CR10从45.2%提升至75.2%,头部效应愈发凸显。长远来看,优秀的系统集成商可凭借其技术壁垒获取利润。

作为最具潜力的储能技术之一,压缩空气储能或迎发展机遇。压缩空气储能具有适用性强、效率高、成本低、环保等优点,是最具潜力的储能技术之一(以1:10的配比就可提高风光发电利用率约20%),未来或成电网削峰填谷的主力。当前已被写入国家“十四五”规划中。在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中,压缩空气储能也与电化学储能一起被列入加强技术攻关、示范和产业化应用的新型储能技术。

风险

疫情反复导致经济下行;新储能行业景气度不及预期;政策落地不达预期。

【正文】

1.政策及需求双重驱动,预计储能行业未来规模将呈稳定增长趋势

双碳背景下,我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型,风光装机量、发电量占比日趋提高,在能源结构中的占比不断提升。“碳中和”背景下,我国到2030年非化石能源在一次能源消费结构中占比要达到25%以上,到2060年要实现碳中和目标,未来能源结构将会形成以新能源为主体的新型电力系统。新能源包含风能、太阳能、地热能、生物质等资源发电,现阶段,风能、太阳能发展空间巨大,增速较快。储能是构建新型电力系统的关键环节和重要推手。构建新型电力系统需从“源网荷”转向“源网荷储”,储能是不可或缺的关键环节。目前电力系统是发输配用的单向平衡,通过发电端的调节达到与用户端的负荷平衡,且通过电网的调度来实现该功能。在构建新型电力系统的过程中,储能可以解决能量的供需不匹配问题,达到能源在生产与消费上的耦合,具有平衡实时功率、提高电力系统容量系数、转移能量等功能。

政策端:2022年3月,国家发改委、能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确提出到2025年,新型储能将由商业化初期步入规模化发展阶段,其中电化学储能系统成本降低30%以上;到2030年实现新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求。2022年11月25日,国家能源局结合各省经验发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,进一步明确了建设的目标和路径,有望推动电力现货市场加速发展,以市场化方式促进电力资源优化配置,为建设全国统一的电力现货市场奠定主要的基础。在这种情况下,储能的收益来源更加丰富,包括提供辅助服务收益+容量租赁+参与电力现货市场套利+容量补偿,经济性有望修复。

需求端:硅料产能释放后,产业链价格回落有望打开光伏装机弹性;光伏和风电的高招标是储能景气确定性的来源;此外碳酸锂价格回落,电池成本有望下行;在这种背景下,加上国内独立/共享储能商业模式逐渐理顺,储能收益来源更加丰富,大储经济性有望得到修复。

成本端:上游硅料价格及电池价格下降,有望带动储能行业需求增加,2023年上游原材料硅料产能将迎来释放,根据Solarzoom统计,硅料全球名义产能将从2022年的128万吨上涨至23年底的240万吨,可支撑超400GMW的交流测装机。2022年Q4以来,硅料价格已由30万元/吨回落至18-20万元/吨,随着产能的逐渐释放,新能源产业链价格开始进入下行通道,未来上游原材料成本的下降有望刺激上游装机量增长带动储能行业需求增长。此外,随着2023年锂资源供给的增加,碳酸锂现货价格同样有望进入下行通道,储能电池成本端有望改善,从而推动储能行业发展。

图表1:2017-2021年我国电化学储能总装机量呈快速增长趋势

资料来源:中电联,innoHere研究绘制

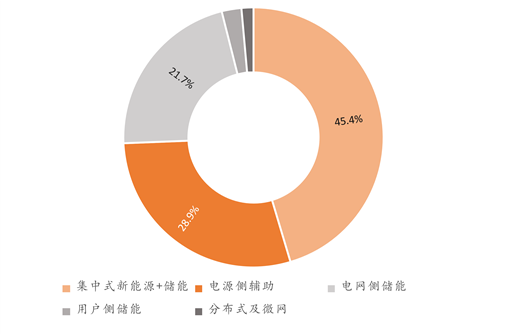

图表2:2021年中国电化学储能新增装机功率应用场景

资料来源:CESA,innoHere研究绘制

2.独立储能盈利能力更强,是国内大储未来发展趋势

大型储能需求爆发,电源侧强配是当前主流方向,但重并网轻运行问题严重。电源侧新能源配储能规划规模巨大。强配方式催生储能需求大幅增长,但新能源侧储能调用频次、等效利用系数、利用率低于火电厂配储能、电网储能和用户储能。从等效利用系数看,中电联调研发现:电化学储能项目平均等效利用系数为12.2%,新能源配储仅为6.1%,火电厂配储能为15.3%,电网储能为14.8%,用户储能为28.3%。重并网而轻运行的发展与储能服务电力系统初衷相背离,带来了新能源侧储能设备质量参差、实际运行效果不佳、有效利用率低等问题。

各省已涌现出一批独立共享储能项目,有望逐步取代新能源配储成为主流。独立共享储能是指由第三方投资建设的大型独立储能电站,其全部或部分容量出租给新能源电站以获取租金收益。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出:探索推广共享储能模式,鼓励新能源电站以自建、租用或购买等形式配置储能,发挥储能“一站多用”的共享作用。国内储能示范项目大多以独立储能电站形式开发建设。

3. 储能系统集成领域壁垒较高,头部效应显著

储能系统集成融合应用了人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等技术、很程度影响项目的成本及收益,是储能领域壁垒最高的环节。2020年储能系统集成行业CR2为23.5%,但2018-2020年,新增投运的集成商装机规模CR5从40.2%提升至55.3%、CR10从45.2%提升至75.2%,头部效应愈发凸显。长远来看,优秀的系统集成商可凭借其技术壁垒获取利润。

4. 海外户储市场需求旺盛,看好户储电池海外出口市场

欧洲户用储能装机持续高增长,渗透率提升空间广阔。2021年,欧洲户用储能装机同比增长一倍多,达到2.3GWh,其中,德国为欧洲户储增长的最大动力,新增装机1.3GWh,占比达59%,年增长率为81%,意大利新增装机321MWh,年增长率达240%。渗透率方面,以户用储能渗透率最高的德国为例,截止2021年,德国有超过43万个家庭安装了电池储能系统,储能在可安装家庭中的渗透率仅为8%,增长空间巨大。SPE预计,2022年欧洲将有超过100万户家庭使用光储系统供电,户用储能的安装量将超过42万套,累计装机容量将增长到9.3GWh。

美国:保障用电和节省电费是美国户用储能市场发展的核心动力。ITC补贴利好下,户用储能装机积极性进一步提高,市场逐渐打开,有望接力欧洲。2022年上半年,在供应链持续受限情况下,美国市场上户用光伏系统价格上涨至2.77美元/W,同比增长3.4%,储能价格也有所上涨。即使如此,美国户用光伏配储率依然创造新高,超过17%的消费者随光伏系统安装了电池,而2021年下半年这一比例为15.5%。未来美国户储的增长主要依托户用光伏装机的增长和储能渗透率的提升,尤其是经济发展较好的州。

5. 储能领域投资图谱梳理

我们本次梳理了国内20家已获得主流机构投资的创新公司纳入储能领域投资图谱。从融资阶段上来看,进入C轮及以后的有5家,A轮-B轮阶段的有10家,A轮之前的早期公司有5家。从所在地区来看,北京有4家,上海有1家,深圳有4家,南京有2家,其他9家分布于西安、杭州、徐州等城市。

图表3:储能领域投资图谱

资料来源: innoHere研究绘制

图表4:储能领域创新公司梳理

公司简称 | 公司简介 |

昆宇电源 | 智慧锂电系统整体解决方案提供商 |

德兰明海 | 用户侧储能头部品牌 |

Ecoflow | 智能家用储能产品研发商 |

天邦达 | 电池管理系统设备生产商 |

协鑫储能 | 储能技术服务商 |

中储国能 | 储能设备提供商 |

敦化抽水储能 | 抽水蓄能服务提供商 |

泓慧能源 | 飞轮储能技术研发商 |

国润储能 | 液流电池储能系统及液流电池生产企业 |

阳明电气 | 配电开关控制设备商 |

日立信 | 电气设备状态监测仪表研发商 |

祥博传热 | 电力电子热管理系统产品研发、制造、销售及技术服务商 |

兴储世纪 | 新能源智能微电网解决方案提供商 |

九州恒盛 | 智能配网建设服务商 |

库博能源 | 用户侧储能集成及运营商 |

奇点能源 | 储能系统创新解决方案提供商 |

蓝鲤能源 | 移动能源服务商 |

云储新能源 | 数字能量管控系统研发商 |

零探智能 | 分布式储能系统研发商 |

兆瓦云 | 虚拟电厂全栈技术服务提供商 |

晁采信息 | 泛能源行业数字孪生运维解决方案提供商 |

资料来源:公开资料整理,innoHere研究绘制

风险提示

疫情反复导致经济下行的风险。疫情影响较为广泛,如物流、供应链等,或会影响储能电站建设进度,从而影响储能设备、储能热管理等需求。

储能行业景气度不及预期。储能行业景气度下滑,使得储能特别是电化学储能装机量不及预期,从而使得储能设备、储能系统集成等细分领域需求下滑。

政策落地不达预期的风险。若储能行业相关支持政策推出不及时、标准低于预期或政策力度低于预期,则可能不利于行业健康有序发展。